Che c’entro io con la mafia

Cinque mesi dopo la nascita di Mezzocielo accadono in sequenza tre eventi drammatici: 23 maggio ‘92, la strage di Capaci; 19 luglio la strage di via D’Amelio; 26 luglio il suicido di Rita Atria. La redazione aderisce all’invito delle Donne del digiuno che hanno occupato piazza Castelnuovo per “essere visibili contro l’invisibilità della mafia e sottrarsi a un potere che blocca qualunque gesto”.

di via D’Amelio; 26 luglio il suicido di Rita Atria. La redazione aderisce all’invito delle Donne del digiuno che hanno occupato piazza Castelnuovo per “essere visibili contro l’invisibilità della mafia e sottrarsi a un potere che blocca qualunque gesto”.

La redazione si sposta nel luogo del presidio. Sul numero di agosto si tenterà di esprimere con le parole quanto col corpo si vive in piazza. Scrive in proposito Giuliana Saladino: “Come scrivere di morte, di miseria e di sporcizia senza cadere nella postura di resistenza della donna-di-sinistra-contro che trascina con sé, a caduta libera, anche il linguaggio?” Che lingua usare per raccontare di una quotidianità intrecciata alla morte? Saladino richiama alla memoria la lingua Nu-Shu, quella delle contadine di Yang Yong preclusa agli uomini, capace di esprimere anche ciò che non si può dire.

La ricerca di un linguaggio e di una lettura differente della mafia segna il percorso di Mezzocielo negli anni a seguire. Ci orienterà lo sguardo professionale, ma non neutro, di due donne: Franca Imbergam o, magistrato della DNA; Alessandra Dino studiosa dei fenomeni di criminalità organizzata. Uno sguardo empatico, esposto al rischio della contaminazione, dice Imbergamo mettendo le lettrici in guardia sulla natura camaleontica della mafia, in continua trasformazione, e invitandole a non guardare il fenomeno “come un entomologo guarda l’insetto”. “La mafia ci somiglia” diceva Giovanni Falcone.

o, magistrato della DNA; Alessandra Dino studiosa dei fenomeni di criminalità organizzata. Uno sguardo empatico, esposto al rischio della contaminazione, dice Imbergamo mettendo le lettrici in guardia sulla natura camaleontica della mafia, in continua trasformazione, e invitandole a non guardare il fenomeno “come un entomologo guarda l’insetto”. “La mafia ci somiglia” diceva Giovanni Falcone.

Alessandra Dino ci guida proponendo di dare accoglienza alle storie taciute delle collaboratrici di giustizia “figure di confine sospese tra due mondi, donne dal doppio linguaggio e dalla doppia vista che abitano una posizione terza”. Motiva la proposta scrivendo del continuum tra l’universo delle donne di mafia e quello delle donne contro quando decidono di sottrarre il corpo al controllo e alla violenza degli uomini. Perché lo fanno? Per desiderio di legalità? No. “Lo faccio per i miei figli e per me stessa, per una vita migliore” rispondono le collaboratrici.

La recente sentenza dell’aprile 2018 sulla trattativa Stato-Mafia che conferma “Il patto Sporco” di cui scrive Daniela Dioguardi, ha indotto la redazione di Mezzocielo a tornare oggi sull’argomento. “Che c’entro io con la mafia” è il titolo del numero 161/2019, rendendo assertiva la domanda posta nel saggio Le donne, la mafia (1994) in cui Renate Siebert, partendo dal suo “bisogno molto intimo, personale, di capire in che mondo vivo e quali siano i confini di cui la mia coscienza possa farsi carico”, definisce la mafia “uno spartiacque tra civiltà e barbarie”.

siano i confini di cui la mia coscienza possa farsi carico”, definisce la mafia “uno spartiacque tra civiltà e barbarie”.

“Cosa aspettiamo qui riuniti nella piazza? /Oggi devono arrivare i barbari/Perché mai tanta inerzia al Senato?” Francesca Traina cita in apertura la poesia di Kavafis del 1904 Aspettando i barbari. “Allarme, Allarme son fascisti?” si chiede Luisa Mondello. Seguono Simona Mafai, Ignazio Romeo e Leontine Regine che scrivono sull’ambiguità delle parole usate oggi, sulle “Narrazioni Preconfezionate” e su “Fake News e Trolls”, mentre Mimma Grillo racconta dei suoi “Incubi” camminando per la città.

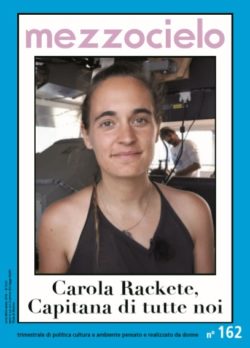

Fanno quasi da contrappeso alla barbarie descritta in questi articoli, il racconto di Vanessa Ambrosecchio che confida nell’operoso telaio di una nuova Penelope “fatto per tessere e non per distruggere”, e quelli di Alessandra Sciurba, fondatrice di “Mediterranea Saving Humans”; di Angela Errore, garante dell’infanzia al Comune di Palermo che scrive delle “Sfide dell’Accoglienza” e Lorena Fornasir che mostra col suo video-documentario come stare “Dalla parte giusta”.

Oggi che lo spartiacque tra civiltà e barbarie sembra dunque superato, siamo tornate a parlare della necessità di una lettura della mafia “a partire da sé”. “Che metta accanto il chiaro e lo scuro, il filo spezzato fra il dritto e il rovescio di un’unica trama” – scrivo io stessa citando Maria Rosa Cutrufelli.

Siamo tornate a parlare, con Sara Pollice, del continuum, dell’unico filo che collega le donne dei due universi apparentemente contrapposti quando decidono di sottrarsi alla violenza, prendendo esempio da Carmela Juculano, donna di mafia che – diventata collaboratrice di giustizia – confida al giudice la sua fatica della riappropriazione di  un linguaggio nuovo, fuori dagli ambigui codici mafiosi. Partendo dalla violenza subita in famiglia, definisce la mafia “come il ragno che con la sua ragnatela invisibile e soffocante immobilizza le prede e per loro diventa impossibile liberarsi”, evidenziando la molteplicità di piani e le ambivalenze del sistema mafioso, trascurate dall’antimafia maschile di sinistra che lo riduce a “una organizzazione criminale finalizzata all’accumulazione del capitale e all’acquisizione di potere”. Iuculano ha capito che educando i figli, le donne sono l’anello di congiunzione dell’ordine mafioso, e si è “sottratta”, aprendo una crepa al suo interno e facendo accadere l’impensabile: la presa di parola pubblica in un sistema che le vuole mute e immobili. Ha fatto vuoto, più che rivendicare diritti o lottare per la legalità, spinta dall’amore per i figli, ma anche dal desiderio di una vita diversa. Come hanno fatto anche le madri calabresi, “le dissociate” di cui scrive Rossella Caleca. Il loro agire ci invita rivedere i paradigmi stessi della lotta alla mafia, ponendoci davanti al quesito se “le esperienze vissute attraverso il corpo, le lacerazioni della vita quotidiana causate dalla violenza, il lavoro di contenimento del dolore e di ricostruzione di sé possono diventare progetto politico”. Come si legge nel numero 1/2018 di DWF che riporta l’esperienza delle palestinesi e delle Madres argentine che hanno reso pubblico il dolore per la perdita dei figli mantenendoli in vita. O come ha fatto Felicia Bartolotta Impastato aprendo la stanza di Peppino ai giovani delle scuole perché “parlando con loro mi pare di continuare a parlare con Peppino”.

un linguaggio nuovo, fuori dagli ambigui codici mafiosi. Partendo dalla violenza subita in famiglia, definisce la mafia “come il ragno che con la sua ragnatela invisibile e soffocante immobilizza le prede e per loro diventa impossibile liberarsi”, evidenziando la molteplicità di piani e le ambivalenze del sistema mafioso, trascurate dall’antimafia maschile di sinistra che lo riduce a “una organizzazione criminale finalizzata all’accumulazione del capitale e all’acquisizione di potere”. Iuculano ha capito che educando i figli, le donne sono l’anello di congiunzione dell’ordine mafioso, e si è “sottratta”, aprendo una crepa al suo interno e facendo accadere l’impensabile: la presa di parola pubblica in un sistema che le vuole mute e immobili. Ha fatto vuoto, più che rivendicare diritti o lottare per la legalità, spinta dall’amore per i figli, ma anche dal desiderio di una vita diversa. Come hanno fatto anche le madri calabresi, “le dissociate” di cui scrive Rossella Caleca. Il loro agire ci invita rivedere i paradigmi stessi della lotta alla mafia, ponendoci davanti al quesito se “le esperienze vissute attraverso il corpo, le lacerazioni della vita quotidiana causate dalla violenza, il lavoro di contenimento del dolore e di ricostruzione di sé possono diventare progetto politico”. Come si legge nel numero 1/2018 di DWF che riporta l’esperienza delle palestinesi e delle Madres argentine che hanno reso pubblico il dolore per la perdita dei figli mantenendoli in vita. O come ha fatto Felicia Bartolotta Impastato aprendo la stanza di Peppino ai giovani delle scuole perché “parlando con loro mi pare di continuare a parlare con Peppino”.

Imbergamo parlando della trattativa Stato-Mafia vede non solo “l’infezione” ma anche “la radice di fenomeni positivi” riferendosi alla r ibellione delle donne di mafia. Della necessità di un “metodo contaminato” parla anche Dino nel suo lavoro di ricercatrice che trovandosi di fronte al pentito Gaspare Spatuzza, paragonato alla Medusa, chiama in causa la propria ambivalenza, “costretta continuamente a ritrovare il punto di equilibrio, la ‘giusta distanza’”.

ibellione delle donne di mafia. Della necessità di un “metodo contaminato” parla anche Dino nel suo lavoro di ricercatrice che trovandosi di fronte al pentito Gaspare Spatuzza, paragonato alla Medusa, chiama in causa la propria ambivalenza, “costretta continuamente a ritrovare il punto di equilibrio, la ‘giusta distanza’”.

Di contaminazione scrive Cristina Giudice analizzando le opere di Eva Frapiccini e di Letizia Battaglia che con le “Rielaborazioni fotografiche 2004-2012”, risultato della sovrapposizione di immagini di corpi e visi di donne adolescenti su foto di morti ammazzati e di miseria, costringe a uno spostamento di visione, a guardare la scena da una angolazione differente.

Sottrazione/Contaminazione/Ambivalenza: tre direttrici possibili. Altre sono state individuate da Cristina Bracchi nella rivisitazione di alcune “figurazioni di alterità” come il margine, il soggetto eccentrico, il soggetto nomade.

E’ un buon inizio per procedere nella discussione.

(Articolo già scritto per letterate magazine)